文:Khadsa/采访:Juni中国的社会化媒体处在不断变化的过程之中,其功能性和复杂性也随之呈现出新的特点。如何更好地利用社会化媒体?如何选择合适的媒体平台和 KOL 与不同世代的消费者沟通?在 KOL 投入日益增加的背景下,如何科学合理地衡量社会化营销效果?这些都是品牌主面临的普遍挑战。自 2008 年起,凯度的 CIC 情报系列产品坚持逐年记录中国社会化媒体的发展历程。最近,凯度最新发布了连续第 11 年的研究成果 ——《2019 年中国社会化媒体生态概览白皮书》。通过采访业界领袖、社会化聆听、线上问卷调查及分组座谈会等多个途径,白皮书重点回答了以上三个核心问题,并希望勾勒出当今中国的社会化媒体生态格局。用好社会化媒体,不等于「做内容」通过对中国互联网市场的洞察,凯度发现,随着社会化功能在各种互联网平台中的深度普及,越来越多的互联网平台从单一功能向多功能转变。其中,类似微信这样「功能巨无霸」平台的产生为品牌创造了诸多接触点。今年白皮书首次提出了「复合媒体」的定义,用以描述这样集多种功能于一体的超级平台:

复合媒体:平台支持搜索、交友、通讯、娱乐、游戏、购物及社交功能,且用户数大于 5 亿

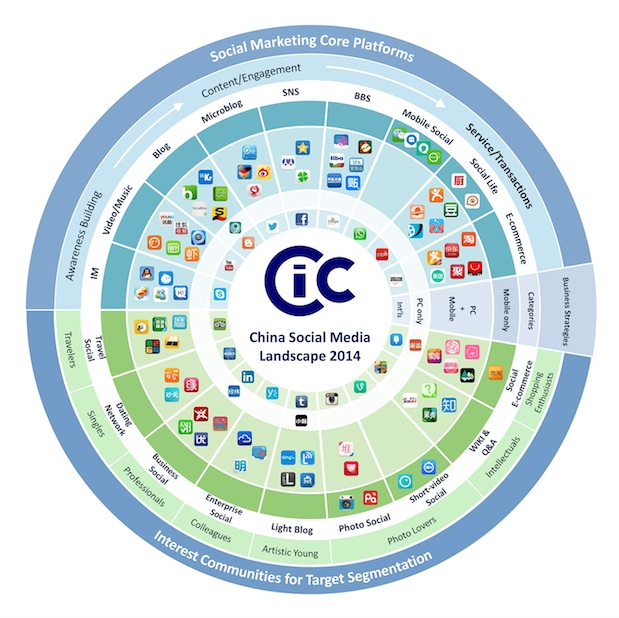

目前中国符合这一定义的平台仅包括微信、支付宝、淘宝和 QQ 4 家。凯度传播媒介事业大中华区首席执行官杨超(Coolio Yang)告诉 SocialBeta,在复杂多变的中国互联网生态当中,品牌主如何用好这些社会化媒体,是白皮书最希望解决的痛点之一。「2018 年之前,我们这张图只是按功能划分。但随着媒体越来越多、分类越来越细,对于客户的挑战是,看完这张图之后对于他的意义是什么?到底怎么用好这些媒体?所以,我们去年就对这张图做了比较大的改良,改成『核心社会化媒体』和『衍生社会化媒体』内外两个圈,强调不同的使用场景。今年又提出了『复合媒体』的概念。」 在他看来,三种媒体类型的划分,更大的意义还在于帮助品牌跳脱「做内容」的单一视角,用更多元的维度看待媒体平台。而在以往,许多品牌几乎将所有平台都当作内容发布平台来使用。这样的思维定式直到近两年才有所转变。「品牌做内容其实挑战是非常大的,因为他们和 KOL 争夺的是同一个圈层消费者的注意力和时间。我们的观点还是说,品牌应该思考的是人们关注你是为了什么,而不是把所有的精力都投入在内容上。可能消费者关注你未必是为了内容,可能是为了找工作、找折扣或者投诉。」Coolio 补充说。「因此,对于最中间的『复合媒体』,品牌要想的是在这里开号之后,能开发多少个功能,功能和内容要怎么组合?对于外面一圈『核心社会化媒体』,要思考如何跟粉丝建立链接、激发互动。比如,在微博上,品牌的重心可能是怎么处理用户的抱怨和投诉,而不是要发多少内容。再往外围延伸,比如人们刷抖音更多的是为了好玩,这个时候内容就很重要。在这样的『衍生社会化媒体』上,大家可以关注的是内容怎么做才有趣,如何产生更多更好的内容。」出海品牌需关注海外社会化媒体差异近年来许多中国品牌开始向海外寻求业务扩张和增长。在海内外媒体环境差异明显,且品牌对于海外营销环境缺乏了解的背景下,出海品牌如何用好海外社会化媒体,成为另外一个显著的痛点。因此今年的白皮书特别加入了海内外社会化媒体情况的对比。Coolio 表示:「我们以前不讲海外社会化媒体,也不做对比,但是最近出海的品牌越来越多,也有很多品牌想进入中国市场。所以今年的白皮书,我们想用更大的视角去看海外品牌的社会化媒体是怎么做的,国内应该怎么做。」

在他看来,三种媒体类型的划分,更大的意义还在于帮助品牌跳脱「做内容」的单一视角,用更多元的维度看待媒体平台。而在以往,许多品牌几乎将所有平台都当作内容发布平台来使用。这样的思维定式直到近两年才有所转变。「品牌做内容其实挑战是非常大的,因为他们和 KOL 争夺的是同一个圈层消费者的注意力和时间。我们的观点还是说,品牌应该思考的是人们关注你是为了什么,而不是把所有的精力都投入在内容上。可能消费者关注你未必是为了内容,可能是为了找工作、找折扣或者投诉。」Coolio 补充说。「因此,对于最中间的『复合媒体』,品牌要想的是在这里开号之后,能开发多少个功能,功能和内容要怎么组合?对于外面一圈『核心社会化媒体』,要思考如何跟粉丝建立链接、激发互动。比如,在微博上,品牌的重心可能是怎么处理用户的抱怨和投诉,而不是要发多少内容。再往外围延伸,比如人们刷抖音更多的是为了好玩,这个时候内容就很重要。在这样的『衍生社会化媒体』上,大家可以关注的是内容怎么做才有趣,如何产生更多更好的内容。」出海品牌需关注海外社会化媒体差异近年来许多中国品牌开始向海外寻求业务扩张和增长。在海内外媒体环境差异明显,且品牌对于海外营销环境缺乏了解的背景下,出海品牌如何用好海外社会化媒体,成为另外一个显著的痛点。因此今年的白皮书特别加入了海内外社会化媒体情况的对比。Coolio 表示:「我们以前不讲海外社会化媒体,也不做对比,但是最近出海的品牌越来越多,也有很多品牌想进入中国市场。所以今年的白皮书,我们想用更大的视角去看海外品牌的社会化媒体是怎么做的,国内应该怎么做。」 观察发现,品牌在中国的自媒体主阵地集中于微博和微信。但知乎、头条、小红书和抖音等平台,也成为品牌正在实验的新领域。在白皮书选取的六大行业当中,知乎是酒类、游戏和科技行业热衷投入的平台,而小红书则是食品和服装行业的新宠。反观海外自媒体,六大行业对于海外媒体平台的使用,普遍集中于 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram 四大主流媒体。白皮书还对品牌海内外自媒体的功能进行了对比,发现相比海外自媒体,品牌在中国自媒体的使用场景更为丰富。以食品行业为例,品牌主要将海外自媒体用于品牌展示、电商引流和优惠活动。而在中国,以微信账号为例,还有产品展示、会员中心、门店指引等更多内容。

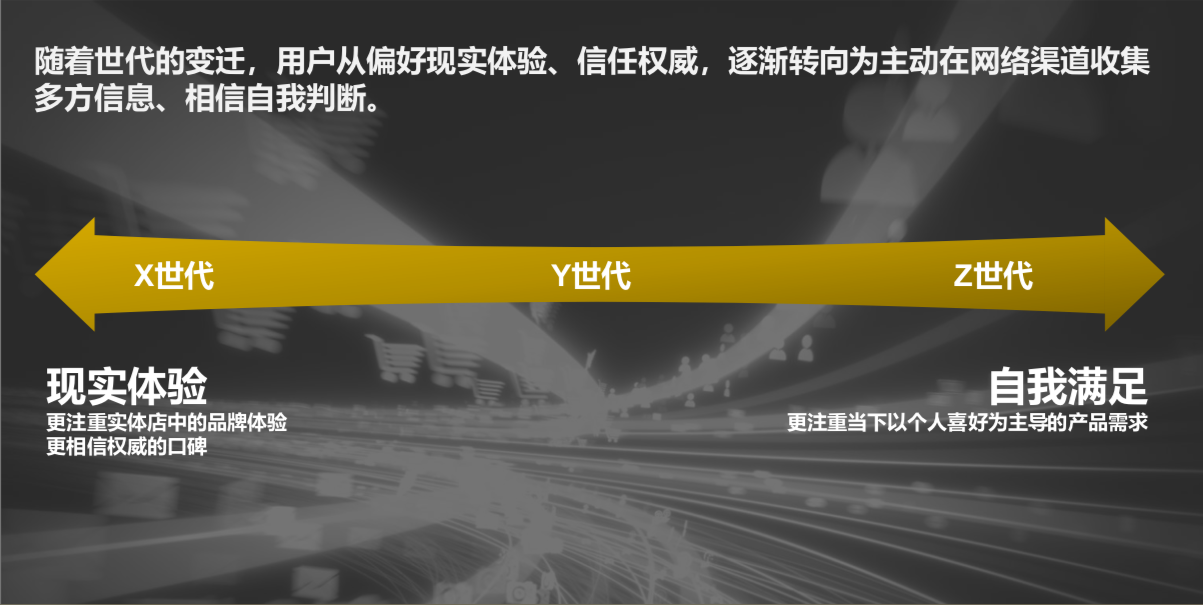

观察发现,品牌在中国的自媒体主阵地集中于微博和微信。但知乎、头条、小红书和抖音等平台,也成为品牌正在实验的新领域。在白皮书选取的六大行业当中,知乎是酒类、游戏和科技行业热衷投入的平台,而小红书则是食品和服装行业的新宠。反观海外自媒体,六大行业对于海外媒体平台的使用,普遍集中于 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram 四大主流媒体。白皮书还对品牌海内外自媒体的功能进行了对比,发现相比海外自媒体,品牌在中国自媒体的使用场景更为丰富。以食品行业为例,品牌主要将海外自媒体用于品牌展示、电商引流和优惠活动。而在中国,以微信账号为例,还有产品展示、会员中心、门店指引等更多内容。 选投放平台,也要注意世代契合度白皮书还对 X、Y、Z 三个世代的消费者社会化媒体行为差异做了洞察和分析,指出随着世代的变迁,用户的消费偏好从现实体验逐渐向自我满足转变,更加相信自我判断。不同世代的人群在媒体平台和内容的偏好上也各自呈现出不同特征。品牌主在制作自媒体内容和选取意见领袖时,也要注意和目标用户的世代契合度,以提高目标用户的参与率。

选投放平台,也要注意世代契合度白皮书还对 X、Y、Z 三个世代的消费者社会化媒体行为差异做了洞察和分析,指出随着世代的变迁,用户的消费偏好从现实体验逐渐向自我满足转变,更加相信自我判断。不同世代的人群在媒体平台和内容的偏好上也各自呈现出不同特征。品牌主在制作自媒体内容和选取意见领袖时,也要注意和目标用户的世代契合度,以提高目标用户的参与率。 以 KOL「柴犬老丸子」制作的一则具年轻化和二次元属性的视频为例,当 KOL 将同样的品牌合作内容分别在微博和 B 站上分发时,发现 B 站的用户参与率显著高于微博。这主要是因为 B 站的主要用户年龄较微博更年轻,与目标用户的世代更为契合。重新思考 KOL 的价值随着社会化媒体生态的成熟和用户群体兴趣的逐渐分化,圈层营销成为热门的营销话题。尽管「圈层」这个概念被频繁讨论,却一直缺乏量化标准的定义。今年,凯度首次赋予圈层定义:圈层是拥有同样兴趣或职业的人,不同的圈层间存在重叠和包含的关系。圈层同样具有生命周期,一个圈层的不同生命阶段存在着不同的用户类型,并具有不同的内容和意见领袖偏好。

以 KOL「柴犬老丸子」制作的一则具年轻化和二次元属性的视频为例,当 KOL 将同样的品牌合作内容分别在微博和 B 站上分发时,发现 B 站的用户参与率显著高于微博。这主要是因为 B 站的主要用户年龄较微博更年轻,与目标用户的世代更为契合。重新思考 KOL 的价值随着社会化媒体生态的成熟和用户群体兴趣的逐渐分化,圈层营销成为热门的营销话题。尽管「圈层」这个概念被频繁讨论,却一直缺乏量化标准的定义。今年,凯度首次赋予圈层定义:圈层是拥有同样兴趣或职业的人,不同的圈层间存在重叠和包含的关系。圈层同样具有生命周期,一个圈层的不同生命阶段存在着不同的用户类型,并具有不同的内容和意见领袖偏好。 同时,在「圈层」这一个体单位的基础上,今年的白皮书还首次提出「Social GRP」的概念,作为度量「圈层营销」效果的量化标准。

同时,在「圈层」这一个体单位的基础上,今年的白皮书还首次提出「Social GRP」的概念,作为度量「圈层营销」效果的量化标准。

注:传统意义上的 GRP(Gross Rating Point),即总收视率(又称毛评点),是衡量广告投放强度的单位。

凯度的研究结果显示,营销活动命中的匹配圈层越多,效果越好,但增益空间比例会递减;同一个意见领袖因其自身与品牌目标圈层的契合度差异,有不同的营销效果。因此品牌主在制定营销策略之前需要找到圈层营销效果最好的投放组合,确定最合适的意见领袖合作方案。 在目前整个行业对于 KOL 营销效果的评估仍然陷于「带货」和「销量为王」的背景下,Coolio 认为,Social GRP 作为新的指标,其潜在价值还在于「让整个行业回归理性,重新思考 KOL 的价值」上。「我们想要倡导的是,我们应该怎么合理看待 KOL 的社交媒体推广。过去三年,大家在 KOL 营销上花的钱越来越多,怎么衡量投入的效果,现在最容易看到的就是销量。作为意见领袖,KOL 的主要作用其实是影响用户对品牌和产品的看法,而不应该被当作一个销售渠道。如果简单粗暴把 KOL 变成一个销售途径,对 KOL 生态和长远的品牌建设会产生非常大的破坏。我们评估 KOL 的效果,应该是看他有没有命中品牌需要的人、命中了几次,销量不应该成为 KOL 合作唯一的评估标准,但这并不代表 KOL 不能带货。对生意来说,销量永远都是最重要的,但有了 Social GRP 这个数据之后,你就能从花的预算、Social GRP 和销售中间找到规律,去衡量这一指标的波动带来的销量波动是怎样的。我们希望大家能够从一个极端回归到标准上,用新的指标去看整个营销应该怎么做。」结语此外,在对中国社会化媒体的现状和格局进行梳理的基础之上,凯度还指出了以下值得关注的课题:复合媒体的崛起,为品牌投放缩减了选择范围,但一定程度上提升了精准沟通的难度。自媒体平台为品牌/意见领袖创造了充沛的公域流量。为了尽可能提升影响力,品牌需要避免「传单式」推广,根据不同平台的特性调整内容和功能。想要进一步深入了解白皮书内容的同学,可以通过右边链接(《2019 年中国社会化媒体概览白皮书》(PDF))下载报告。自 2008 年起,SocialBeta 就持续关注每一年的中国社会化媒体生态概览。文章的最后,我们整理了近 5 年来的中国社会化媒体生态概览图,让大家简单回顾一下中国社会化媒体发展的历程:2014 年

在目前整个行业对于 KOL 营销效果的评估仍然陷于「带货」和「销量为王」的背景下,Coolio 认为,Social GRP 作为新的指标,其潜在价值还在于「让整个行业回归理性,重新思考 KOL 的价值」上。「我们想要倡导的是,我们应该怎么合理看待 KOL 的社交媒体推广。过去三年,大家在 KOL 营销上花的钱越来越多,怎么衡量投入的效果,现在最容易看到的就是销量。作为意见领袖,KOL 的主要作用其实是影响用户对品牌和产品的看法,而不应该被当作一个销售渠道。如果简单粗暴把 KOL 变成一个销售途径,对 KOL 生态和长远的品牌建设会产生非常大的破坏。我们评估 KOL 的效果,应该是看他有没有命中品牌需要的人、命中了几次,销量不应该成为 KOL 合作唯一的评估标准,但这并不代表 KOL 不能带货。对生意来说,销量永远都是最重要的,但有了 Social GRP 这个数据之后,你就能从花的预算、Social GRP 和销售中间找到规律,去衡量这一指标的波动带来的销量波动是怎样的。我们希望大家能够从一个极端回归到标准上,用新的指标去看整个营销应该怎么做。」结语此外,在对中国社会化媒体的现状和格局进行梳理的基础之上,凯度还指出了以下值得关注的课题:复合媒体的崛起,为品牌投放缩减了选择范围,但一定程度上提升了精准沟通的难度。自媒体平台为品牌/意见领袖创造了充沛的公域流量。为了尽可能提升影响力,品牌需要避免「传单式」推广,根据不同平台的特性调整内容和功能。想要进一步深入了解白皮书内容的同学,可以通过右边链接(《2019 年中国社会化媒体概览白皮书》(PDF))下载报告。自 2008 年起,SocialBeta 就持续关注每一年的中国社会化媒体生态概览。文章的最后,我们整理了近 5 年来的中国社会化媒体生态概览图,让大家简单回顾一下中国社会化媒体发展的历程:2014 年 2015 年

2015 年

2016 年 2017 年

2017 年

2018 年